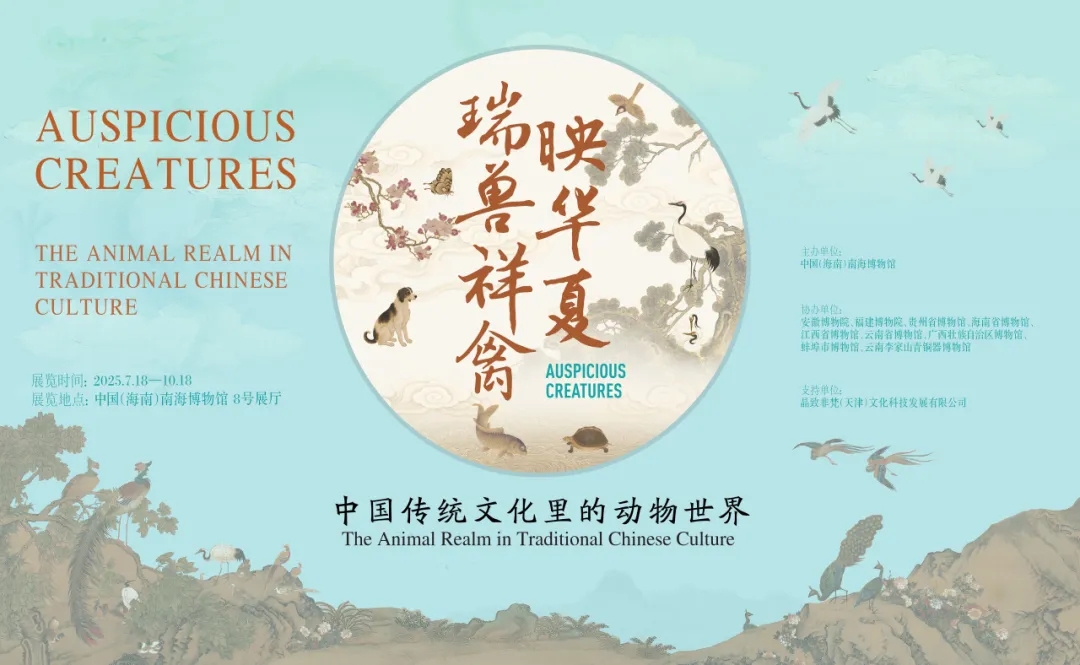

观展导引︱中国人的诗情画意不止于山水,还在飞禽走兽纹饰之物品中

中国人,自古以来不仅将对生活的体悟寄情于山水,还把与万物共生的情感刻化在以飞禽走兽为纹饰的物品中。我们的祖先很早便开始以外显化自然生灵的方式,淋漓尽致地展现出他们对自然敬畏、热爱、和谐相融的情感。

欢迎踏入今天的时空奇妙之旅,我们一同到“瑞兽祥禽映华夏——中国传统文化里的动物世界”展里,解读古人在动物世界中蕴藏的文化底蕴。

霜草苍苍虫切切

昆虫是地球上最古老的物种之一,生活在草间的它们,随处可见于花丛飞舞、屋中嗡鸣。古人在接触与了解自然的过程中,逐渐对多种多样且千姿百态的昆虫有了深入的认识,与昆虫的关系也变得更加密切。

虫鸣

古人蓄养蟋蟀、蝈蝈、金铃子等鸣虫,看虫形、观虫势、听虫声,逐渐发展出了独特的“斗虫”文化。

元青花开光花果纹残件

中国(海南)南海博物馆藏

清米黄地粉彩花卉草虫瓷盘

贵州省博物馆藏

清深雕白菜螳螂笔筒

安徽博物院藏

蝶舞

古代文人对闲情逸趣的喜好和追捧,使得天然的观赏昆虫如蝴蝶、蜻蜓、萤火虫等,成为春夏重要的审美意象,它们是古代诗人们描绘自然、抒发情感的重要元素。

清红木嵌螺钿花蝶纹椭圆盘

中国(海南)南海博物馆藏

清康熙青花花蝶纹梅瓶

安徽博物院藏

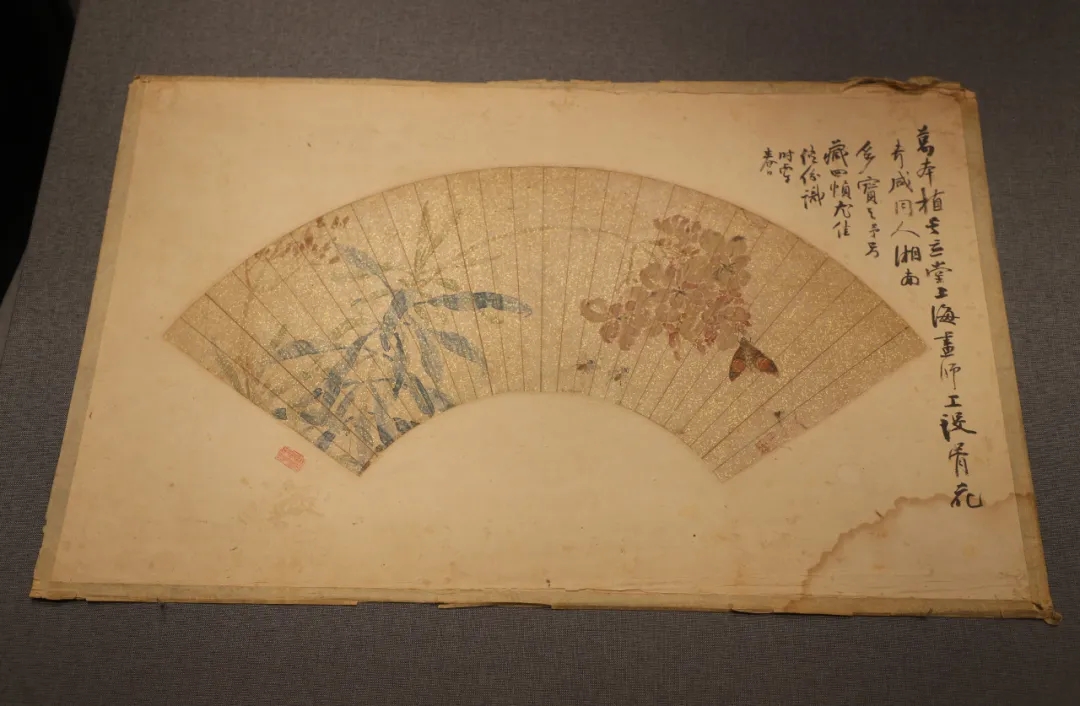

清咸丰葛本植夹竹桃蜂蝶扇面

贵州省博物馆藏

蜕变

蝉在脱壳成虫前,幼虫在地下泥土中生活数年甚至十余年,等其脱壳化为蝉时,飞到树上餐风饮露,被古人认为是清高、廉洁的象征。它的蜕变重生,与古人追求“灵魂永存,羽化成仙”的观念相合,被用来比喻人的轮回重生。

宋蝉纹觯

贵州省博物馆藏

(觯:zhì,饮酒器,蝉纹装饰于此类器物上可能含有饮食清洁之意)

西汉蝉纹铜斧

云南李家山青铜器博物馆藏

(此铜斧是专作祭祀或仪仗等用的礼仪器)

左一:明蝉形玉佩 江西省博物馆藏

左二、三:清圆雕白玉蝉 贵州省博物馆藏

右一:西汉青玉蝉琀 江西省博物馆藏

绕池闲步看鱼游

古人将主要在水中生活的低级脊椎动物和无脊椎动物等归为“鱼”类,它们多为冷血动物;而被古人归为“鳞介之类”的那些动物,即体表由鳞片或甲壳覆盖的生物,如蛇、龟等。

鱼·渔·余

由于“鱼”与“余”谐音,所以,鱼象征着富贵、昌盛、喜庆,如“年年有余”“鱼跃龙门”“喜庆有余”等,表达着人们对美好生活的祝愿,后成为一种文化图腾崇拜。

明漳州窑红绿彩人物花卉鲤鱼纹盘

中国(海南)南海博物馆藏

铜鱼杖头饰

云南李家山青铜器博物馆藏

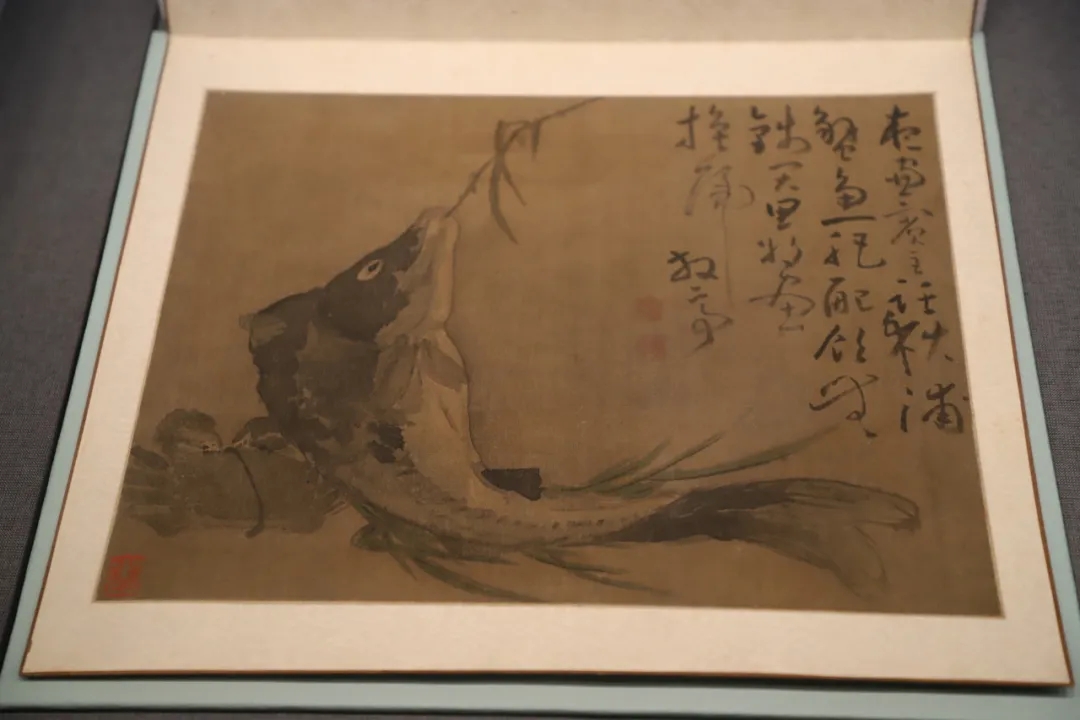

清黄慎花卉鱼草图册

广西壮族自治区博物馆藏

多变之蛇

古代先民认为蛇每一次蜕皮就是一次新生,它们永存于世,因此将蛇身赋予远古神祇,表明神灵不死不灭。在道教中,蛇被视为驱邪避凶的灵物;在文学作品中,蛇又是危险、邪恶、神秘的;在艺术中,蛇又用来表现自然的优美与生命的活力。

春秋蟠虺纹青铜鼎

中国(海南)南海博物馆藏

蟠虺(pán huǐ)纹:蛇纹,春秋时期青铜器上以蛇形纹样为主体的装饰纹饰,其典型特征为细密缠绕的抽象化蛇形几何纹样组合

西汉鎏金蛇头铜剑柄

云南李家山青铜器博物馆藏

灵龟

在古人眼里,龟能通灵,可以预知未来;且龟极长寿,近之吉祥,有富贵等美好寓意。

西汉白文“孔胜”龟钮铜印章

广西壮族自治区博物馆藏

东晋陶龟

安徽博物院藏

清玉雕龟形鼻烟壶

贵州省博物馆藏

春风和暖百鸟语

除蝙蝠、鼹鼠等飞行哺乳动物外,其他两足而羽谓之禽者均为鸟类。新石器时代,鸡、鸭、鹅等都已逐渐在不同国家和地区被驯化成功,鸟与人类生活的关联愈发密切。由于擅长飞行的特殊能力,鸟也成为古人最重要的崇拜动物之一。

清广彩花鸟图瓶

中国(海南)南海博物馆藏

西汉长方形孔雀边嵌玉管铜扣饰

云南李家山青铜器博物馆藏

清花鸟纹木雕窗花

中国(海南)南海博物馆藏

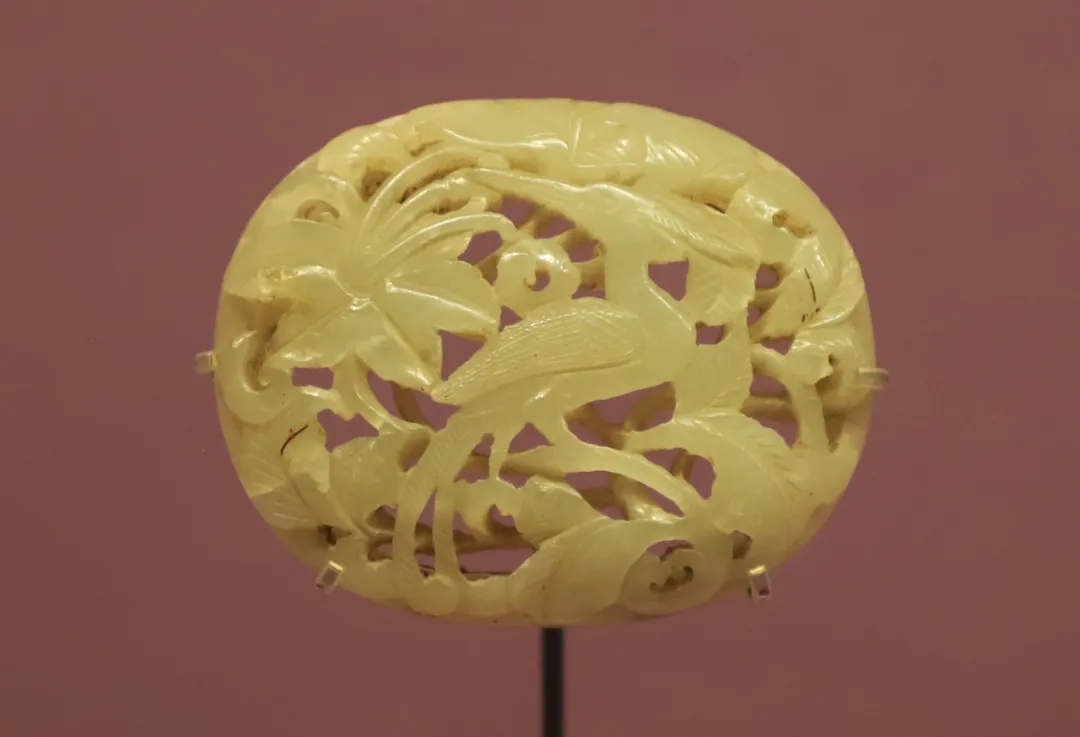

仙鹤

鹤在人们心中是祥瑞之鸟,是祝寿的仙禽,有“鹤寿千岁,以极其游”等传说。鹤纹常与鹿纹、松树纹组合为吉祥祝寿图案,寓意“六合同春”“松鹤延年”等。

明景德镇窑嘉靖款青花仙鹤纹葫芦瓶

福建博物院藏

清龟鹤形铜灯

蚌埠市博物馆藏

清乾隆镂雕白玉立鹤啣(xián)桃

福建博物院藏

喜鹊

传说鹊能报喜,俗称报喜鸟。喜鹊图样常与其他图案组合,如梧桐与喜鹊组合寓意“同(桐)喜”;喜鹊与铜钱组合称作“喜在眼前(钱)”;喜鹊停在梅花枝头寓意“喜上眉梢”等。

清贝雕牛郎织女鹊桥相会图摆件

中国(海南)南海博物馆藏

清浮雕喜鹊登梅玉杯

贵州省博物馆藏

鸳鸯

“鸳鸯,水鸟,凫类,雌雄未曾相离,人得其一,则一者相思死,故谓之匹鸟”,人们用它来比喻夫妻相亲相爱、白头偕老。

元青花莲池鸳鸯纹玉壶春瓶

中国(海南)南海博物馆藏

清木胎漆地嵌螺钿“莲塘鸳鸯”纹案几

中国(海南)南海博物馆藏

西汉镀锡鸳鸯铜戈

云南省博物馆藏

百兽奔腾山林间

兽的种类很多,形体大小不同,生活习性各异,小者如鼠,大者如象,文雅者如白兔,凶残者如灰狼,狡猾者如狐狸。它们与人类亲缘关系最为密切,也是对人类生存发展影响最大的动物。

清素三彩“马上封猴”形执壶

江西省博物馆藏

“猴子骑马”(谐音“马上封侯”)为中国传统吉祥纹样,寓意功名富贵指日可待

虎

古人对虎充满畏惧,进而又转化为对虎的崇拜。人们在自己创造的艺术作品中,多赋予虎以刚勇威猛、镇邪驱魔、吉祥如意之意。

南朝青绿釉虎子

福建博物院藏

虎子,是一种魏晋南北朝墓葬中常见的随葬品,大多以青瓷制成,造型呈伏虎状。其用途有两种说法,或说是溺器,也是比较多人认可的观点;或说是水器(包括酒器和茶具)。至于伏虎状器型,或与古人畏惧猛虎的心理有关。虽然老虎力量强悍,且还会食人,令人恐惧,但同时人们也希望能够征服、驾驭老虎。在这种复杂心理的影响下,人们将溺器做成伏虎状,用作排泄器具,以达到蔑视老虎的效果。

西汉虎豹噬鹿铜扣饰

云南李家山青铜器博物馆藏

狮子

狮子作为“外来客”,在汉代的“丝绸之路”开通之后才以“朝贡”方式传到中国;“狮文化”也随着佛教在中国的传播,进入平民百姓眼中。狮子是万兽之王,具有辟邪护法之作用,是一种神兽、灵兽。

明末清初德化窑白釉狮子香插

福建博物院藏

清狮子踩绣球铜香熏

海南省博物馆藏

象

由于庞大的体型、强大的力量和独特的长鼻子,象被视为瑞兽,是力量、威严、吉祥和太平盛世的象征。在佛教中,象作为与佛陀及其弟子们有密切关系的代表性动物,拥有特殊的力量。

清康熙青花双象瓷瓶

贵州省博物馆藏

元灰陶象尊

海南省博物馆藏

神兽徜徉云间去

中国古人在长期与自然相处的过程中,以丰富的想象力塑造了许多或是现实动物特性放大、加强,或是不同物种的组合,或是半人半兽等神奇动物的形象;古人将许多希望寄托在它们身上,因此其具有了许多特别的意义,有的成为吉祥的象征,有的成为统治阶级的符号。

唐彩绘陶镇墓兽

海南省博物馆藏

龙凤呈祥

龙为鳞虫之长,凤为百鸟之王,龙凤作为中国古代神话中家喻户晓的动物,是中华文化具有代表性的精神象征符号。

元铜螭龙

福建博物院藏

明雕子母螭龙纹象牙镇纸

广西壮族自治区博物馆藏

清银镀金凤鸟摆件

中国(海南)南海博物馆藏

清青白玉镂空凤鸟缠枝纹镶件

蚌埠市博物馆藏

四神四象

“四神”源于原始社会的先民对星宿的崇拜和动物图腾崇拜,后成为古代神话体系中守护四方的神灵,分别为东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武,与阴阳五行密切相关。因玄武形象为龟和蛇的盘绕,“四神”实际为五种动物。

汉四神瑞兽规矩铜镜

贵州省博物馆藏

宋六乳玄武铜镜

贵州省博物馆藏

宋青龙白虎四乳铜镜

贵州省博物馆藏

威风祥麟

麒麟是中国人思维方式复合构思的动物,其形体以鹿类为主,融合了牛、马等动物的各种特征,是古代传说中的瑞兽,主太平、长寿,还有麒麟送子之说。

明瑞兽形铜香薰(麒麟)

江西省博物馆藏

明景德镇窑酱釉麒麟纹三足瓷炉

蚌埠市博物馆藏

展览相关链接

瑞兽祥禽映华夏——中国传统文化里的动物世界展在中国(海南)南海博物馆开展

看展览 | 国家文物局推荐博物馆展览 南海博物馆“瑞兽祥禽映华夏”展登榜

今天的时空奇幻之旅到这就结束了,这些文物,虽历经时代变迁,却仍被完好的保留下来。如今,它们静静地“端坐”“回想”,抖散历史的尘埃,把中国人自古向往的长生不老,传扬而来的刚毅勇猛、吉祥瑞意、美满祈愿,“轻声倾诉”给每一位驻足观望的人听。