中国(海南)南海博物馆馆长辛礼学:如何为海洋文化的活态传承与创新发展提供鲜活样本

“深蓝宝藏——南海西北陆坡一二号沉船考古成果特展”在中国(海南)南海博物馆亮相,吸引社会关注

不忘初心使命 守护蓝色文明

文、图 | 辛礼学

2024年12月17日,习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时发表重要讲话,指出要保护好运用好传承好海洋文化,建设海洋强省。这一重要指示为海南省在海洋文化领域的发展提供了科学的指导原则,强化了中央政策导向与海南省省情特征的深度耦合,明确了战略实施路径。

海南海洋文化具有原真性、包容性和革新性三大鲜明特征,挖掘好、利用好这些优秀文化基因,对促进海南自贸港进一步扩大开放、兼容并蓄、增强信心具有重大现实意义。博物馆作为重要的文化传播主阵地,在文化建设工作中发挥着不可替代的独特作用。本文以中国(海南)南海博物馆为例,浅谈博物馆如何通过科技赋能、跨界融合、国际传播等多元路径,践行“保护、运用、传承”的核心使命,为海洋文化的活态传承与创新发展提供鲜活样本。

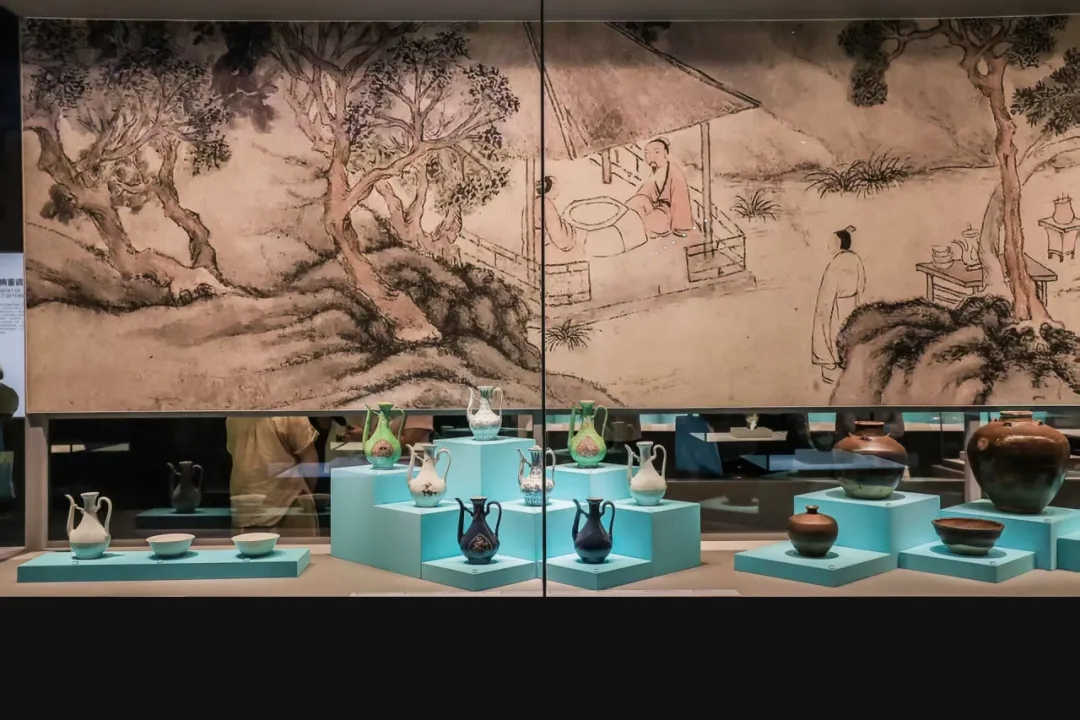

中国(海南)南海博物馆“南海人文历史陈列”

数字赋能:构建文化遗产智能保护技术体系

中国(海南)南海博物馆的功能定位是紧扣“一带一路”倡议,重点做好文物研究展览、国际交流合作、水下文物保护等方面工作,致力于打造“21世纪海上丝绸之路”文化交流的重要平台。自2018年4月开馆起,中国(海南)南海博物馆就始终对新科技保持着拥抱、接纳的态度,不断探索信息化建设工作,尝试借助数字化科技手段,构建多维度海洋文化遗产保护体系,让AR、VR等现代科技手段成为海洋文化传承的最大增量,为海洋文化遗产的保存和利用提供坚实保障和支撑。

一是文化遗产管理向数字化、智慧化转型。数字化技术为文化遗产保护工作带来了更多可能性。尤其是文物管理不断向数字化、智慧化转型,很大程度上提高了文化遗产保护的效率和利用水平。一方面,中国(海南)南海博物馆通过数字化技术,全方位记录海洋文化遗产并建立数字化文化资源数据库,为博物馆教育与修复研究功能提供了坚实的技术基础。另一方面,中国(海南)南海博物馆立足于文物保护修复实际需求,2019年起,充分利用5G技术“速度快、延时低、容量大”的特点,结合AR技术手段首创5G+AR文物修复助手。从远程协作、实时记录及文化传播三个方面大胆探索,推动文物修复技术向数字化、网络化转型迈出重大步伐。该项目凭借其独特性和有效性,荣获第六届全国十佳文博技术产品及服务奖。除此之外,我们运用先进的技术手段建立文物保存环境监测平台。通过根据历史数据和当天环境趋势进行分析,实现“早发现、早制止、早处理”,弥补监管力量不足,最大程度避免潜在的环境风险。这一系统是现代博物馆文物预防性保护策略中的关键组成部分,体现了科技在文物保护领域的深入应用。

二是开展跨学科合作,提升水下遗产的探测与保护能力。2022年10月,深海考古调查队在南海西北陆坡1500米处发现两艘古代沉船遗址。该沉船遗址遗存的文物数量庞大、品类丰富,具有很高的历史、科学和艺术价值。2023-2024年,中国(海南)南海博物馆联合国家文物局考古研究中心、中国科学院深海科学与工程研究所,开展南海西北陆坡一号、二号沉船遗址三个阶段的考古调查工作。此次调查是中国水下考古工作者首次运用考古学理论、技术与方法,借助深潜技术,对位于水下千米级深度的古代沉船遗址开展系统、科学的考古调查,充分展示了我国深海科技与水下考古跨界融合、相互促进的美好前景,标志着我国深海考古向世界先进水平迈进,对于我国深海考古的发展具有里程碑的意义。2024年,南海西北陆坡一号、二号沉船遗址考古调查项目入选2023年全国十大考古新发现及2023年度文物事业高质量发展十佳案例。

南海西北陆坡一二号沉船考古成果特展

创意转译:打造文化遗产活化创新范式

在新时代背景下,海洋文化基因应被唤醒更多的可能性,展现时代生命力,成为推动海南高质量发展、助推海南“海洋强省”建设的蓝色动能。中国(海南)南海博物馆通过“科技+文化”的跨界融合、创新展览叙事模式等方式,重构观众与历史的对话方式。

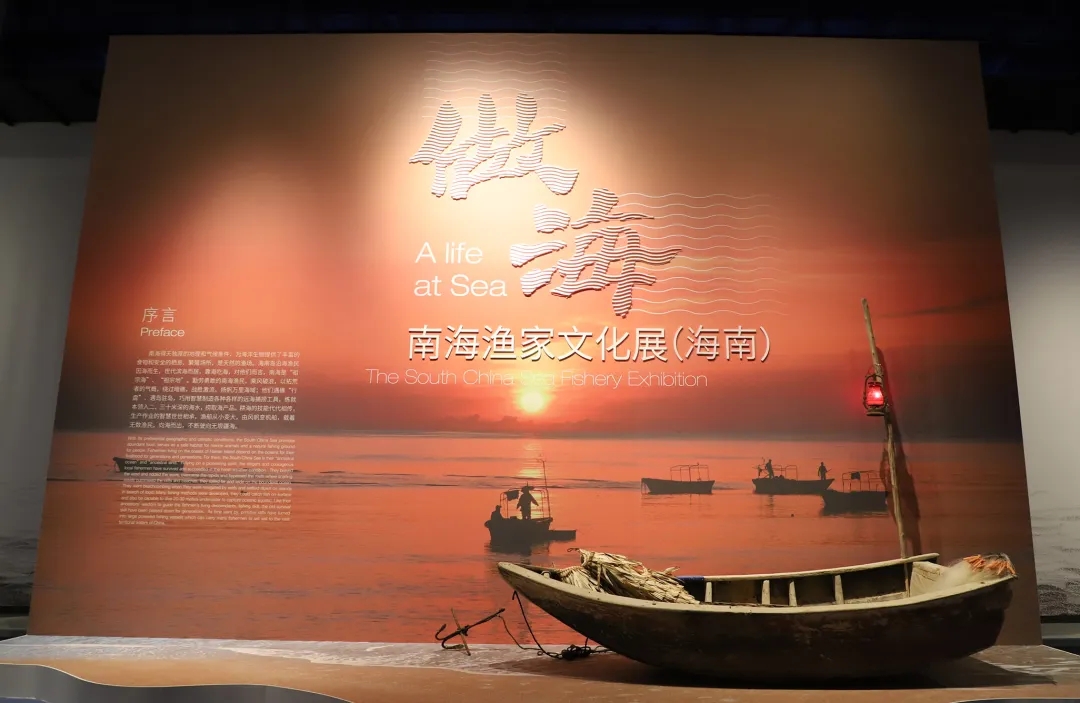

一是以“叙事重构”开启历史对话新维度。一方面,摒弃宏大的叙事风格,以文物、生物标本、场景复原、多媒体、互动装置、艺术展项等多种展示形式,用装置艺术向观众呈现人文展览。在中国(海南)南海博物馆“做海——南海渔家文化展(海南)”中,通过“分拆图例”“还原解读”的方式,将民俗中的“俗”与陈列展览中的“雅”有机结合,创新国内民俗类展览展示理念与方式,将海南渔家生产生活中的各种细节逐一“解剖”,避免了“被标本化的”的场景展示通病。另一方面,利用智能化创新文化载体,在展览展示中运用虚拟现实技术与文物展品进行互动表达与语言转化,使观众从“观看”传统文化转化为“体验”传统文化。中国(海南)南海博物馆的5G项目是全国首个将5G技术实际应用于博物馆的案例。南海人文历史陈列通过5G、360°实时实景VR等多样化、复合型、互动式的展示方式,独创“南海博物馆里看南海”展览体验,契合公众认知程度和兴趣点,形成公众对展览有期待、展览质量不断提升的良性循环。

二是以“文创”破壁新生。中国(海南)南海博物馆持续推出五大系列超1000款文化创意产品,将南海出水文物元素转化为兼具艺术性与实用性的文化符号,在各大展会上广受好评,成为传播海洋文化的移动名片。同时,策划探秘深海里的“裱花蛋糕”——沥粉手绘梅瓶、“致最南端的他们”等主题文化创意活动,通过场景复原、传统手工艺体验与现代互动游戏,将海洋民俗文化转化为可参与、可感知的活态场景,让历史记忆融入当代生活。

做海——南海渔家文化展(海南)

丝路链接:拓展文明互鉴国际合作网络

在构建全球海洋治理新格局过程中,习近平总书记强调“推动海洋文化交融”,并创造性地提出“海洋命运共同体”等重要理念,着力于推进不同海洋文化实现互学互鉴,形成多元共存的海洋文明新样态。中国(海南)南海博物馆以海上丝绸之路文化遗产保护与展示为核心,通过多维度合作与创新实践,积极构建文明互鉴的国际合作网络,推动中华文化“走出去”与全球文明交流互融。

一方面,通过“引进来”和“走出去”双向互动的方式,与海上丝绸之路沿线国家和地区建立沟通合作机制,扩展国际展览和文化交流网络。在“引进来”方面,持续拓展合作渠道,与国外博物馆在展览策划以及学术研究等方面深度合作,引入更多具有国际影响力的文物展览,如从意大利引进的“向海而生——古罗马海港的传说”、从新加坡引进的“峇峇娘惹的世界——海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展”等。在“走出去”方面,策划更多高质量外展项目,扩展对外展览模式,搭建跨文化对话平台。2018年,携“青出于蓝——青花瓷的起源、发展与交流”展览赴乌兹别克斯坦开展国际巡展;2019年,“远隔重洋,差异共享——中国(海南)南海博物馆精选南海生物标本展”于俄罗斯莫斯科展出;2025年1月,“蓝色飘带——探索神秘海域邂逅百年遗珍”展览于澳门开幕,南海博物馆出借该展11组24件馆藏文物用于展出。另一方面,通过区域联动和文化协同发展,强化区域文化认同。2017-2025年,以“海上丝绸之路文化遗产保护论坛”为纽带,围绕海上丝绸之路文化遗产发掘、研究、保护与利用等问题,持续与海上丝绸之路沿线国家和地区建立沟通合作机制,在文物展览和学术研究方面广泛开展国内外交流合作。

中国(海南)南海博物馆展陈

代际传承:培育蓝色文明新生代叙事者

习近平总书记曾叮嘱广大文物工作者“要把博物馆事业搞好”“博物馆建设要更完善、更成体系,同时发挥好博物馆的教育功能。希望广大群众特别是青少年多一些和博物馆的深度接触,进一步增强历史感”。

针对青少年群体,中国(海南)南海博物馆通过构建博物馆教育融合发展平台、馆际交流与跨界合作等形式,将博物馆资源转化为教育资源,推动海洋文化进校园、进社区,形成“认知-体验-传承”的闭环。

一是深化合作机制,构建博物馆教育融合发展平台。在深化馆校合作的基础上,中国(海南)南海博物馆持续加强教育融合发展,推动社会参与,将当地研究机构、教育部门及有条件的社会机构等广泛纳入博物馆合作体系,充分整合资源,优化资源配置,提升博物馆教育服务效能。2022年,依托“做海——南海渔家文化展(海南)”原创研发文化遗产旅游系列项目——“‘更’海牧渔系列研学项目”。该项目围绕国家级非物质文化遗产《更路簿》,开展了“我们的更路簿”“耕耘祖宗海 传承做海人”主题课程、“寻访老船长研学之旅”“渔”你同行研学营、“更路簿的前世传奇”舞台剧以及“世代耕耘祖宗海 代代相传做海人”VR课程等多项活动。同时,充分利用、联动当地旅游小镇——潭门镇,实现博物馆展览与渔民故事的现实联动,通过文物与旅游的深度融合,丰富公众旅游体验度,增强受众的海洋强国意识,弘扬中华优秀传统文化。该项目荣获2023年全国文化遗产旅游百强案例,并入围终评30个案例名单。

二是积极探寻馆际交流,打造南海文化教育品牌。通过资源共享、课程共建等方式,实现学校教育与博物馆教育的有机结合,开发贴合青少年需求的蓝色国土社教课程和文博服务产品,围绕“课堂、课余、课外”三个不同学习阶段,实现博物馆教育的有机融入,最大化发挥博物馆资源的价值和作用,共同打造具有影响力的南海文化教育品牌。2020年,依托明代茅元仪所著《武备志》收录的《郑和航海图》(原题名曰《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》),推出“跟着郑和下西洋”研学类教育项目。该项目内容与七年级历史教材第15课《明朝的对外关系》紧密结合,通过讲故事的方式,阐释郑和下西洋的历史背景、人员规模、所及的沿线国家和地区等知识,并融入参观讲解、互动问答、实践体验、头脑风暴接力赛等多种形式,加深青少年对古代海上丝绸之路的认识及对南海周边国家的了解。在培养思考能力、观察能力、动手能力和创作能力的同时,强化蓝色国土教育。该课程作为“流动博物馆进校园”的活动内容之一,先后走进海口、三亚、琼海等多个市县中学,累计开展近百场,参与学生超过万人。2023年3月“跟着郑和下西洋”研学课程荣获第二届全国文博社教优秀案例。

中国(海南)南海博物馆将继续立足于本馆功能定位,以科技为翼、创新为魂、教育为基,深化“水下考古+数字技术+文旅融合”模式,保护好运用好传承好海洋文化,讲好南海故事,着力推进海南海洋文化发展,努力为建设海洋文化强省贡献文博力量,助力海洋文化从历史深处驶向更广阔的全球视野,为构建人类海洋命运共同体注入中国智慧。

中国(海南)南海博物馆外景